Früher war der Brief ein Spiegel des Ichs

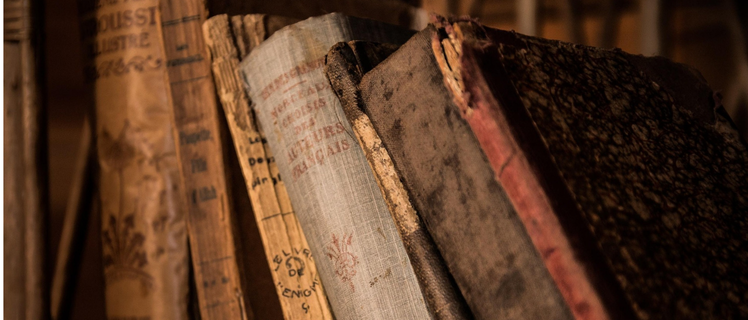

Jahrhundertelang waren Briefe Ausdruck von Nähe, von Gedankenarbeit und von Identität. Sie waren nicht nur Mittel zum Zweck, sondern auch ein innerer Monolog auf Papier. Man schrieb, um verstanden zu werden. Von anderen, aber auch von sich selbst. Ein Brief hatte Form. Er hatte Anfang und Ende, ein Anliegen, eine Haltung und vor allem: Handschrift.

Handgeschriebene Briefe dokumentierten persönliche Geschichten, politische Entscheidungen und emotionale Beziehungen. Viele bedeutende Biografien wären heute nicht rekonstruierbar, hätte es diese Form der Kommunikation nicht gegeben. Ein Brief war immer auch ein Archivstück.

Digitale Kommunikation löscht sich selbst

Heute ist Kommunikation vor allem schnell, praktisch und temporär. Wir schreiben Nachrichten in Sekunden, löschen sie ebenso schnell und verlieren dabei etwas Entscheidendes: Tiefe.

Messenger-Dienste, E-Mails oder Sprachmemos sind nicht gemacht, um Jahrzehnte zu überdauern. Sie sind Momentaufnahmen ohne Kontext. Meist bleiben sie ungespeichert, verstreut über Plattformen und Geräte. Auch wer Tagebuch-Apps nutzt oder Gedanken in die Notizen tippt, denkt oft nicht daran, sie später zu bewahren.

Während frühere Generationen Kisten voller Briefe hinterließen, hinterlassen wir leere Posteingänge und inaktive Profile.

Was bedeutet das für unsere Erinnerungskultur?

Wenn wir keine Briefe mehr schreiben, weder an andere noch an uns selbst, verlieren wir nicht nur eine Form der Kommunikation, sondern auch ein Stück Identität. Denn Erinnerungen, die nicht aufgeschrieben werden, verschwinden. Ohne bewusste Dokumentation unserer Gedanken und Gefühle wird unser Leben zum lückenhaften Puzzle. Wer wir waren, was uns bewegt hat, was wir dachten und fürchteten – all das löst sich auf, wenn es nicht festgehalten wird.

Jeder Mensch trägt Geschichten in sich. Aber diese Geschichten werden erst dann dauerhaft, wenn sie geteilt oder dokumentiert werden. Das kann ein klassischer Brief sein, ein persönliches Journal, eine E-Mail an sich selbst oder ein digitaler Ordner mit Gedanken. Entscheidend ist nicht das Medium, sondern die Intention.

Schreiben als Spurensicherung

Schreiben schafft Klarheit. Wer schreibt, sortiert Gedanken. Wer liest, entdeckt Spuren. Deshalb ist der Brief, in welcher Form auch immer, mehr als ein Kommunikationsmittel. Er ist ein Werkzeug der Selbsterkenntnis und der kulturellen Erinnerung.

Viele Menschen bedauern später, dass sie keine Briefe mehr haben, weder von anderen noch von sich selbst. Dabei wäre es so einfach, wieder damit anzufangen. Ein Brief muss nicht verschickt werden. Er kann einfach da sein. Als Ausdruck, als Spur, als Teil dessen, was von uns bleibt.

Fazit

Ob auf Papier oder digital – wer schreibt, hinterlässt eine Spur. In einer Zeit, in der sich Inhalte in Sekunden auflösen, ist das bewusste Festhalten von Gedanken ein Gegentrend mit Bedeutung.

Der Mensch als Archiv existiert nicht automatisch. Er entsteht erst durch bewusste Erinnerung, durch Worte, die man bewahrt. Vielleicht ist jetzt der Moment, damit wieder anzufangen. Nicht für Likes. Nicht für Klicks. Sondern für dich. Und für die, die eines Tages wissen wollen, wer du wirklich warst.