Was bedeutet Archivangst im digitalen Zeitalter

In der digitalen Ära, in der nahezu jeder Gedanke mit einem Klick geteilt und ebenso schnell wieder gelöscht werden kann, stellt sich eine unterschwellige Angst ein, die selten offen ausgesprochen wird: die Angst davor, dass unsere Worte verschwinden. Es ist eine moderne Form der Archivangst, ein diffuses Unbehagen, das das, was wir ausdrücken, nicht von Dauer ist. Dass niemand je liest, was wir geschrieben haben. Oder schlimmer noch: dass niemand sich erinnert, dass wir überhaupt etwas gesagt haben.

Vom Brief zur Cloud: Warum wir immer weniger hinterlassen

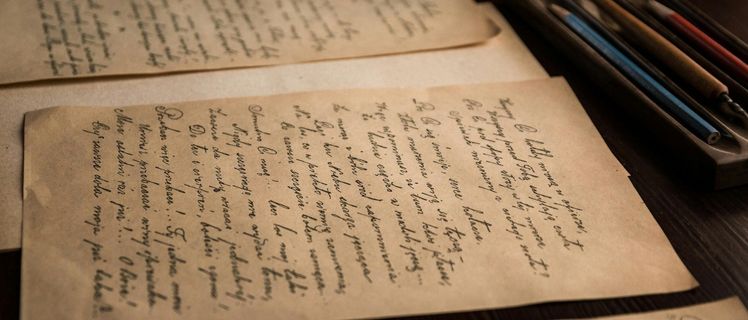

Früher wurden Briefe gehütet, Tagebücher vererbt, handschriftliche Notizen in Kartons aufbewahrt. Heute versickern unsere Gedanken in Chatverläufen, gehen in Cloud-Ordnern unter oder verschwinden mit dem nächsten Software-Update. Unsere Kommunikation ist schneller, aber flüchtiger geworden. Was heute gesagt wird, ist morgen schon irrelevant. Diese Entwicklung hinterlässt Spuren in unserer Wahrnehmung von Bedeutung, Erinnerung und Identität.

Warum uns digitale Vergänglichkeit emotional trifft

Die Archivangst ist keine rein nostalgische Reaktion auf den Verlust des Analogen. Sie ist eine tieferliegende Sorge darum, wie wir als Individuen in einer Welt existieren, in der nichts Bestand zu haben scheint. Was bleibt von uns, wenn niemand unsere Worte aufbewahrt? Wenn unsere Gedanken nicht dokumentiert, sondern nur durchgewischt, weggeklickt oder stumm geschaltet werden?

Wie wir bewusster mit digitalen Erinnerungen umgehen können

Ein Instagram-Post ist kein Tagebuch. Eine WhatsApp-Nachricht kein Brief. Unsere digitale Kommunikation ist oft fragmentarisch, impulsiv, kontextabhängig. Sie ist darauf ausgelegt, zu verschwinden. Gleichzeitig entstehen neue Formen des Erinnerns: automatische Backups, Google-Suchen nach dem eigenen Namen, digitale Spuren in Kommentarspalten. Doch diese Spuren sind zufällig, nicht kuratiert. Sie erinnern nicht an uns als ganze Menschen, sondern nur an einzelne Aktionen, an Klicks und Likes.

Diese Unkontrollierbarkeit führt zu einer paradoxen Reaktion. Viele Menschen schreiben mehr denn je: E-Mails, Blogposts, Tweets, Kommentare. Doch das Schreiben ist oft gehetzt, unsicher, oberflächlich. Weil wir wissen, dass es nicht bleibt. Weil wir spüren, dass das digitale Archiv uns nicht schützt, sondern uns gleichgültig gegenübersteht.

Archivangst muss nicht zur Paranoia führen. Vielmehr kann sie ein Anstoß sein, wieder bewusster mit unseren digitalen Inhalten umzugehen. Was lohnt sich, aufzubewahren? Welche Gedanken verdienen es, erhalten zu bleiben? Es geht nicht darum, alles zu speichern, sondern das Richtige zu wählen. Ein digitales Archiv kann aus wenigen sorgfältig ausgewählten Texten bestehen – wichtig ist, dass es unsere Geschichte erzählt.

Fazit: Worte sind Spuren – und wir entscheiden, ob sie bleiben

Archivangst ist letztlich die Angst, nicht erinnert zu werden. Sie ist die stille Sehnsucht danach, dass unsere Gedanken zählen. Dass sie Spuren hinterlassen. Und vielleicht ist es genau diese Angst, die uns immer wieder neu schreiben lässt. Wer beginnt, bewusst zu archivieren, beginnt, sich selbst und seine Geschichte ernst zu nehmen. In einer Welt, die oft schnell vergisst, ist das ein stiller, aber kraftvoller Akt der Selbstvergewisserung.